foto del mese: novembre 2018

Niccolo Codazzi (1604-1670) “Festa in una villa di Poggio Reale” (circa 1641), olio su tela – (175×229 cm) – Besançon, musée des beaux-arts et d’archéologie.

La villa di Poggio Reale sorgeva nell’area dell’acquedotto della Bolla (o Volla) che, con il serbatoio chiamato Dogliuolo, dal latino Doliolum o Dolium (vasca), portava le acque del Sarno in città attraverso condutture sotterranee. La valle della zona del Dogliuolo restava una distesa di terre paludose, nonostante vari tentativi di bonifica di sovrani angioini ed aragonesi. Pertanto, nel 1485, il re Ferrante I di Napoli provvedette con dispacci regi alla bonifica della zona: realizzò, infatti, dei canali di scolo come il Fosso reale e il Fosso del Graviolo che debellarono la malaria nella capitale.

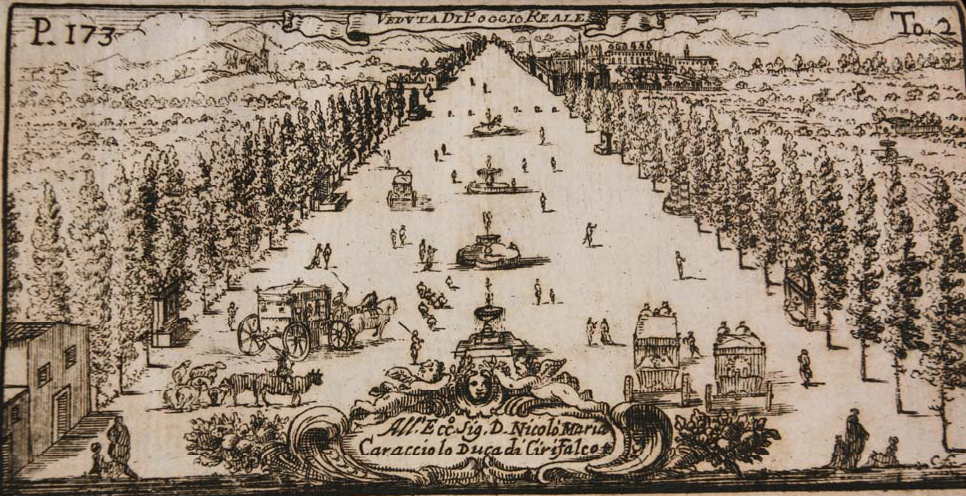

Nel medesimo periodo, nella zona limitofa del Guasto, sorsero numerose ville di svago della nobiltà napoletana del Rinascimento. Nell’area di Poggioreale, intorno al 1487, il Duca di Calabria e futuro re Alfonso II, acquistando una masseria al “Dogliolo”, decise di realizzare una residenza reale extra moenia, forse ad imitazione di quelle che andava realizzando il suo alleato Lorenzo il Magnifico.

Il progetto venne affidato all’architetto Giuliano da Maiano (giunto a Napoli nel 1487 con il modello elaborato a Firenze) e dopo la sua morte nel 1490, forse a Francesco di Giorgio e allievi del Da Maiano. La villa era suburbana e collegata attraverso una strada a Porta Capuana.

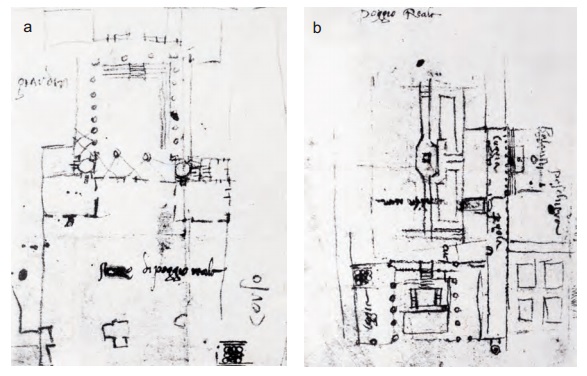

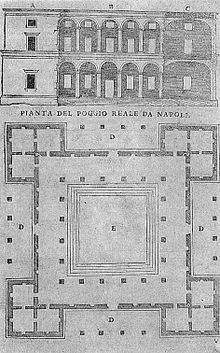

Il progetto ebbe talmente successo, che nel 1520 Baldassarre Peruzzi ne fece due disegni e nel 1540 Sebastiano Serlio pubblicò una pianta della villa nel terzo libro del suo Trattato di Architettura.

Stando alle testimonianze, la villa aveva un richiamo a quelle antiche con peristilium, ma secondo le esigenze a loro contemporanee. Aveva una base quadrangolare, con quattro ali sporgenti agli angoli, simili a torri angolari. L’edificio era porticato anche all’interno con al centro un cortile quadrangolare, infossato per cinque gradini. Il cortile, secondo un modello di Vitruvio, poteva essere coperto con un solaio ligneo per essere sfruttato per feste e rappresentazioni, oppure essere riempito d’acqua come effetto scenico, dato che nelle vicinanze sorgeva un antico acquedotto romano.

L’edificio principale affacciava su un giardino quadrato antistante e su un grande cortile laterale con edifici di servizio. La villa continuava con una loggia su due piani, una peschiera ed aree a giardino, sempre lateralmente rispetto all’edificio principale. Va precisato, che Serlio non vide mai la villa da vicino, per cui il suo disegno non corrisponde perfettamente all’originale, dato che i quattro portici non furono mai realizzati e la pianta (come detto) non perfettamente quadrata. Con tale progetto, Alfonso II cercò di riproporre il modo di vivere all’antica e quando nel 1494 Carlo VIII di Francia conquistò Napoli, il complesso cominciò a cadere in rovina, se non tornare a risplendere per alcuni momenti, fino a quando a causa della peste del 1656 la collinetta di Poggioreale non divenne luogo di sepoltura, che ne determinò la totale cancellazione. Oggi, purtroppo la villa non esiste più, ma la sua costruzione è la testimonianza della progressiva conversione della Napoli aragonese al Rinascimento sul finire del XV secolo.

_________________Veduta della strada di Poggioreale che portava alla villa

Napoli, Villa di Poggioreale

Mappa Duca di Noja – Napoli, Villa di Poggioreale

Andreuccio da Perugia

Andreuccio da Perugia